文学部文学科ドイツ文学専修

文学、哲学、音楽から科学、アート・テクノロジーまで。ドイツ文化を脱領域的に横断します。

専修の特徴

多様な「ドイツ」と「ドイツ語圏」

「ドイツ」と聞くと、あなたは何を思い浮かべますか?美しい緑の森と古城、ロマンチック街道やメルヘン街道でしょうか。あるいは、すばらしいクラシック音楽、それとも深遠な哲学や人文科学の伝統でしょうか。むしろ、ナチスという重荷を背負った過去でしょうか。『グリム童話』や、エンデなどのジュニア文学も有名ですね。ゲーテ、ドイツ・ロマン派、カフカなどの詩人や作家はどうでしょう。いや、数多くの日本人選手が活躍しているサッカー・ブンデスリーガ、ベンツやBMWなどの高級車、それともビールやワインでしょうか。

第二次大戦の敗戦国から今日の経済大国にいたる歩みについて、なにかと日本と比較されるのもドイツですね。戦後40年間の冷戦下で東西に分断されてきたドイツは、統一後も、欧州連合(EU)の中核として重要な役割を果しています。また、環境問題に取り組む先進国でもあり、私たちがドイツに学ぶべき点も多いのではないでしょうか。

「ドイツ」といえば、広くはドイツ語圏を指し、スイスの多くの地域やオーストリアもドイツ語圏文化の重要な担い手です。たとえば、名門ハプスブルク家のもとで栄えた華麗なウィーン文化も人気があります。また、現代のドイツ語文学を代表する作家を多く輩出しているのもオーストリアです。

歴史的に見ても、ドイツ文化が中部ヨーロッパ全体に広がっていることや、現在のドイツがヨーロッパのなかで果たしている重要な役割を考えると、ドイツ文化をヨーロッパ全体のなかに位置づけて理解していくことも大切です。

同時に、非西洋文化圏にある日本の視点からドイツ文化を考察することも、私たちにとっては重要です。日本におけるドイツ文化の受容や、ドイツにおける日本像の変遷など、日独の文化関係や文化比較には興味深いテーマがたくさんあります。日本は明治以来の近代化にあたって、ドイツ文化の影響を強く受けてきましたし、ドイツ語圏における日本への関心も一時代前とは比較にならないほど高まり、また刻々と変化しています。ですから、日本についてドイツ語圏の人々に説明できるようになることも大切です。

第二次大戦の敗戦国から今日の経済大国にいたる歩みについて、なにかと日本と比較されるのもドイツですね。戦後40年間の冷戦下で東西に分断されてきたドイツは、統一後も、欧州連合(EU)の中核として重要な役割を果しています。また、環境問題に取り組む先進国でもあり、私たちがドイツに学ぶべき点も多いのではないでしょうか。

「ドイツ」といえば、広くはドイツ語圏を指し、スイスの多くの地域やオーストリアもドイツ語圏文化の重要な担い手です。たとえば、名門ハプスブルク家のもとで栄えた華麗なウィーン文化も人気があります。また、現代のドイツ語文学を代表する作家を多く輩出しているのもオーストリアです。

歴史的に見ても、ドイツ文化が中部ヨーロッパ全体に広がっていることや、現在のドイツがヨーロッパのなかで果たしている重要な役割を考えると、ドイツ文化をヨーロッパ全体のなかに位置づけて理解していくことも大切です。

同時に、非西洋文化圏にある日本の視点からドイツ文化を考察することも、私たちにとっては重要です。日本におけるドイツ文化の受容や、ドイツにおける日本像の変遷など、日独の文化関係や文化比較には興味深いテーマがたくさんあります。日本は明治以来の近代化にあたって、ドイツ文化の影響を強く受けてきましたし、ドイツ語圏における日本への関心も一時代前とは比較にならないほど高まり、また刻々と変化しています。ですから、日本についてドイツ語圏の人々に説明できるようになることも大切です。

多彩なカリキュラム

ドイツ語、ドイツ文学はもとより、ドイツ文化を国際関係と異文化比較の視点から捉えようとするところにもドイツ文学専修の特色があります。文学では、詩、戯曲、小説、メルヘン、児童文学、思想、文芸学、評論など様々なジャンルの作品を体系的に学習できます。文化の領域では、ドイツ語の枠を超えた文化現象、国際関係や異文化における「ドイツ」を視野に収めています。美術、建築、映画、音楽、舞台芸術、マスカルチャー、テクノアートなどの表象文化、現代ドイツ論、中欧文化、日独比較文化などです。

ドイツ語学習については、輸入教材と自主教材を使い、ネイティヴ・スピーカーが担当する演習等、ドイツ語の実践的運用能力の習得を目指す一貫したプログラムを用意しています。さらに、論述的なドイツ語での文章作成、メディアのドイツ語を中心とした情報収集能力の訓練、ドイツ語の言語学的理解を深めるドイツ語研究など、演習や講義のテーマは多彩です。

これらの豊富で多様な領域から自分のテーマと研究対象を見つけ、それについて論述できるようになることを目指すのが専任教員が中心になって運営する「入門演習」と、テーマ別「演習」です。研究発表や討論に積極的に参加すれば、卒業論文を執筆するのに十分な実力がつくはずです。ここでは、「ドイツ」について論述する日本語の鍛錬にも力が入ります。また、研究室発行の雑誌『アスぺクト』は、在学生の寄稿から成り立っています。

ドイツ語学習については、輸入教材と自主教材を使い、ネイティヴ・スピーカーが担当する演習等、ドイツ語の実践的運用能力の習得を目指す一貫したプログラムを用意しています。さらに、論述的なドイツ語での文章作成、メディアのドイツ語を中心とした情報収集能力の訓練、ドイツ語の言語学的理解を深めるドイツ語研究など、演習や講義のテーマは多彩です。

これらの豊富で多様な領域から自分のテーマと研究対象を見つけ、それについて論述できるようになることを目指すのが専任教員が中心になって運営する「入門演習」と、テーマ別「演習」です。研究発表や討論に積極的に参加すれば、卒業論文を執筆するのに十分な実力がつくはずです。ここでは、「ドイツ」について論述する日本語の鍛錬にも力が入ります。また、研究室発行の雑誌『アスぺクト』は、在学生の寄稿から成り立っています。

充実した留学支援

ドイツ文学専修で提供される多彩で系統だったカリキュラムを活かすためにも、2年次までにドイツ語の基本を集中的に学習するようになっています。これは、「ドイツ語表現演習」とあわせて、ドイツの公的なドイツ語普及機関であるゲーテ・インスティトゥートのカリキュラムにも接続し、そのドイツ語検定資格の取得につながるよう配慮されています。さらにテュービンゲン大学、ベルリンのフンボルト大学、ボン大学、ヴッパータール大学、マールブルク大学、フランクフルト大学、ケルン大学、エアランゲン・ニュルンベルク大学、そしてインスブルック大学と学生交換協定によって、毎年ドイツ語圏ヘ留学生が派遣されています。また、文学部の海外フィールドスタディとして実施されるテュービンゲン大学夏期講習、ボーフムLSIタンデム方式による日独比較文化講座など休暇期間を利用した短期の研修留学についても、助言や情報提供など、積極的にサポートする態勢になっています。

「外国語を知らない者は、母語も知らない」とは、近代ドイツの大詩人ゲーテの言葉です。ドイツ語をしっかり学んで、ドイツ文化を知るとともに、それを通じて日本語と日本文化にも「Reflexion (反省・省察)」を加えられる知性豊かな国際人になってください。

「外国語を知らない者は、母語も知らない」とは、近代ドイツの大詩人ゲーテの言葉です。ドイツ語をしっかり学んで、ドイツ文化を知るとともに、それを通じて日本語と日本文化にも「

在学生からのメッセージ

文学科ドイツ文学専修3年次 森下 凜さん 神奈川県 横浜女学院高等学校出身

翻訳には時空を超えて著者と対話できる喜びがある

自然への関心からドイツに興味を持ち、現在はヘルマン・ヘッセの作品における自然描写について研究しています。原文の翻訳には、時空を超えて著者と対話できる喜びがあります。自ら調査する中で、正しい情報を選択する力も身につきました。ヘッセは絵画にも没頭し、多くの水彩画を残しているので、今後は文学で鮮やかに描写される自然と水彩画との関係性について考察していきたいです。

今のわたしを作る、この一冊。

日本語の巧みな表現方法や言葉の力に魅了された一冊です。言葉に興味のなかった私が文学や言葉の奥深さに目覚めるきっかけとなった作品で、何度も読み返してしまいます。

本日は、お日柄もよく

原田 マハ 著

徳間書店/2013年6月発行

自然への関心からドイツに興味を持ち、現在はヘルマン・ヘッセの作品における自然描写について研究しています。原文の翻訳には、時空を超えて著者と対話できる喜びがあります。自ら調査する中で、正しい情報を選択する力も身につきました。ヘッセは絵画にも没頭し、多くの水彩画を残しているので、今後は文学で鮮やかに描写される自然と水彩画との関係性について考察していきたいです。

今のわたしを作る、この一冊。

日本語の巧みな表現方法や言葉の力に魅了された一冊です。言葉に興味のなかった私が文学や言葉の奥深さに目覚めるきっかけとなった作品で、何度も読み返してしまいます。

本日は、お日柄もよく

原田 マハ 著

徳間書店/2013年6月発行

卒業生からのメッセージ

株式会社ミスミグループ本社 勤務 久保田 結理さん 2020年度文学部文学科ドイツ文学専修卒業

ドイツ語に長い間興味があり、入学を決めました。充実した留学生活を送ったことで、いつかまたドイツに来たい気持ちが芽生え、ドイツに拠点がある企業に就職しました。念願叶って今年9月からフランクフルトの欧州拠点に駐在しており、プロジェクト管理を担当しています。今後は現地と本社の架け橋として活躍するとともに、ドイツ生活を満喫したいと思います。

今のわたしを作る、この一冊。

2020年のベストセラーで、社会人一年目に手に取りました。自分の中の思い込みに気づかされ、物事の見方を考えるきっかけを与えてくれました。

FACTFULNESS ハンス・ロスリング ほか 著、上杉 周作、関 美和 訳

日経BP/2019年1月発行

今のわたしを作る、この一冊。

2020年のベストセラーで、社会人一年目に手に取りました。自分の中の思い込みに気づかされ、物事の見方を考えるきっかけを与えてくれました。

FACTFULNESS ハンス・ロスリング ほか 著、上杉 周作、関 美和 訳

日経BP/2019年1月発行

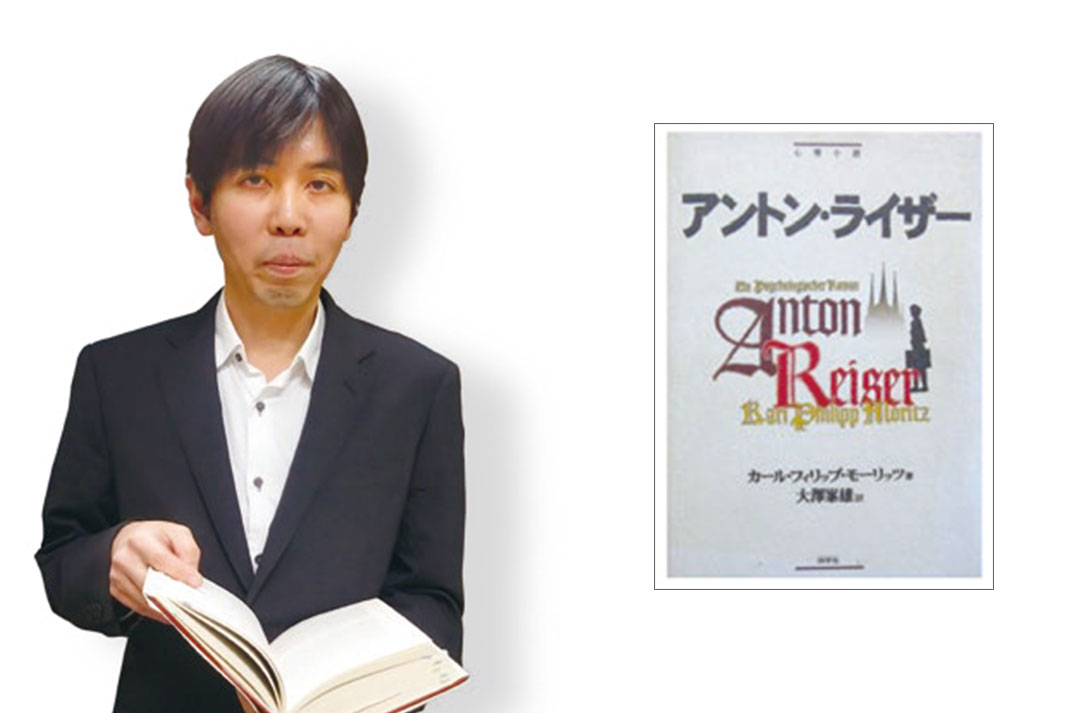

教員からひとこと

吉田 治代教授 [研究テーマ:近現代ドイツの思想・芸術文化]

「ドイツ文学」は、(一見狭そうですが)とても間口の広い学問領域です。「ドイツ」はオーストリアやスイスも含む中欧のドイツ語圏を指し、古来より人や文物が行き交う諸文化の交差点でした。本専修では、この豊穣なドイツ語圏の言語について、またその文化や社会についてメディア、ジェンダー、比較文化など様々な切り口から学ぶことができます。短期・長期の留学支援も充実しています。私自身、日独交流の歴史への関心からこの分野に足を踏み入れ、20世紀ドイツの思想と文化の深みにはまりました。

皆さんも、私達と一緒に「ドイツ文学」の領域を拡げていきませんか。

今のわたしを作る、この一冊。

ドイツ表現主義のマニフェストで、異なる文化や伝統へと視野を拓くエネルギーに溢れる一冊。多くの悲劇を生んだ20世紀ドイツに、このような始まりがあったことを記憶に留めたいです。

青騎士 カンディンスキー/フランツ・マルク 編、岡田 素之・相澤 正己 訳

白水社/2020年10月発行

皆さんも、私達と一緒に「ドイツ文学」の領域を拡げていきませんか。

今のわたしを作る、この一冊。

ドイツ表現主義のマニフェストで、異なる文化や伝統へと視野を拓くエネルギーに溢れる一冊。多くの悲劇を生んだ20世紀ドイツに、このような始まりがあったことを記憶に留めたいです。

青騎士 カンディンスキー/フランツ・マルク 編、岡田 素之・相澤 正己 訳

白水社/2020年10月発行